第1章【観測一般における不確定性】

かつて、微視的世界における電子などの波動性と粒子性の相克が深刻な問題となったとき、そこへ現れたのがハイセンベルクの不確定性原理である。この原理は、その後多大な成功を収めた量子力学の理論面を支える指導原理となり、あるいはまた、その非決定論的解釈に関してなかば哲学的ともいうべき議論をもたらす端緒ともなった。

すなわち、微視的な世界の観測の際に、その一対のオブザーバブルを同時により正確に測定することは不可能である。この場合に、二つの測定値がそれぞれ不確定性の関係であることから、観測という行為そのものと対象の物理的性格を切り離して述べることができず、問題はさらに、その対象と観測者の間の認識論的な議論にまで及んでくるのである。

ところで、観測の際に一対の観測値が不確定性であるといった事柄は、日常の巨視的世界でもよくあることである。たとえば、よく『木をみて森をみない』というが、これは個々の木々と全体としての一つの森を同時に観測することは実際には不可能である。

この場合、複数の木々の集合と一つの森の二者は同一の対象を指定するものではあるが、個々の木々を観測するには少なくとも森の中に分け入って、その一本一本の木がよくみえる立場になくてはならない。しかし、個々の木々を観察しながら、同時にそれら全体の一つの森を観測することは無理なことである。あるいはそこで、森としての姿を観察するにはそれら全体を見渡せるより広い視野が必要であり、たとえばヘリコプターなどに乗って遥か上空から観察するといった場合に、そこに観測されるよりより広大な大地の中の、その周囲とは異なる部分的な一角の場所の性質として一つの森が見いだし得る。

したがって、森としての姿の観測にはより大きな視野からの観察の立場が必要であるし、逆に個々の木々の観測はその対象により間近でなくてはならない。端的に言えば、その対象をより遠くからみれば一つの森であるし、より間近でみれば複数の木々なのである。ということは、上空のより広い視野の観察者と、森の中の対象により間近な観察者の二者の立場、ないしはその観点はまったく異なっていることになる。

すなわち、前者はその対象を上空からのより広い視野において、よりより広大な大地の中の単一な存在として観測し、逆に後者は個々の木々というより小さな構成要素の立場からその対象を観測する。つまり、前者においては、ある広い地域の中に一つの森が存在するが、後者においてはそこに存在するのは複数の木々である。そして、この観察の視野はそれぞれ対照的に異なるのであるから、両者は同時に観測することは当然不可能といえる。

そこで、上空の観察者が個々の木々を観測しようとするならば、彼はなるべく対象とする森そのものに近づいていき、森の中の観察者の立場により近いものでなければならない。そして、上空の観察者が森の中の観察者の立場に近くなればなるほど、一つの森としての姿は薄れていき、その単一性はよりぼやけることになる。つまり、個々の木々をより確かなものとして観察しようとすればするほど、一つの森としての姿の観察はより困難になる。

逆に、個々の木々をみている森の中の観察者は、その視野のままで一つの森を観察することはもとより不可能であり、あえて彼の視野で森全体の姿を述べようとするならば、それは丁度『郡盲象を撫でる』がごとくに無意味な推論に終始することになる。

したがって『一つの森と』『無数の木々の集合』の二者は、本来同一の対象を指し示すものでありながら、両者の観察の立場、ないしはその視点のあり方はまったく異なっているのである。そして、両者の観測の正確度は不確定性の関係であり、同時にかつ正確にその様相を観測することは当然不可能であって、『木をみて』同時に『森をみる』ことは原理的に不可能であると言わねばならない。

✧二つの視点

自然界のあらゆる実在物には、必ずそれを構成する物質的素材要素がある。一つの森は無数の木々で構成され、一個体としての人体も60兆もの細胞から成り、流れる川の水は膨大な数の分子の集合である。

およそミクロ・マクロを問わず、いかなる個々の存在はそれを構成する複数の物質的素材要素が不可欠であり、それらはよりミクロな場面から段階的に成り立っている。そして、現在知られている最小の物質が、電子やクォークといった今日標準理論として述べられる一連の素粒子であるが、素粒子は原子を、原子は分子、低分子を経て有機物質へと至り、生物界にあっては、アミノ酸などの多様な物質が各細胞内組織を成し、細胞は各器官を経てその統一的な全体が個体生物となる。そしてそれら多種多様な生物は、多様な中にも生態系といった自然界全般を含めたより大きな枠組みでの統一的機能性が認められる。

一方無生物界にあっては、逆に極大から述べると、我々の存在する天の川銀河はおよそ一千億個もの恒星で構成され、この銀河系の一端に位置する太陽系は太陽を中心とする九つの惑星から成り、その第三惑星である地球はおおむね大陸や大海及び地下内部のマントルなどの各部分によって構成されるが、いずれにしてもそれらは極微において厖大な数の原子分子によって成り立っている。

そこでこのミクロとマクロの段階性であるが、これはよりミクロからマクロへと向かう段階性によって、より小さな要素からより大きな系への、いわば上昇的な発展段階を考えることと、逆によりマクロからよりミクロへと向かう段階性によって、下降的に細分化して考えていくことの二者が意味する、その内容そのものは同一のはずである。つまり、無数の細胞がより大きな一つの器官を成すということと、一器官はより小さな無数の細胞から成る、という二者が意味するものは同一であり、ab=baであるのと同様に、両者は可換でありかつ等しいのである。

あるいはまた、巨視的な液体としての一滴の水は、微視的には水の分子の膨大な集合であり、その水の一分子はさらに一つの酸素原子と二つの水素原子に細分化される、といった三段階のマクロからミクロへの過程と、逆に一つの酸素原子と二つの水素原子の結合が水の一分子となり、水の分子の膨大な集合が液体としての一滴の水であるというミクロからマクロへの過程の二者は、その観察の視点の方向性が異なるだけで、それらが意味する構造的な内容そのものはなんら異なるものではない。

ところが、この〔一滴の水〕〔水の分子〕〔一酸素原子と二水素原子の結合〕という三つの段階の中核に位置する水の一分子を捉えて、それがいかなるものであるかと観測し推考する場合に、それをマクロな液状の水の段階から考える場合と、よりよりミクロな二種の三個の原子から考える場合とでは、そこから見いだされる水の分子に対する観測結果は、まったく異なる様相を呈するのである。

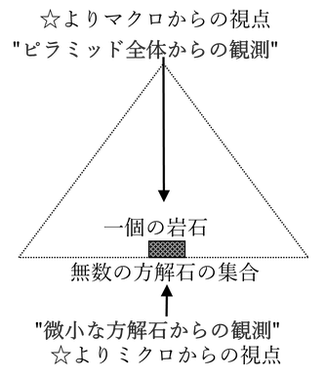

たとえばエジプトのギザにそびえる大ピラミッドは、およそ三百万個の長方体の岩石によって構成され、一個の岩石(石灰岩)はさらに無数の微小な方解石(炭酸カルシウムの結晶)によってできている。そこで、ピラミッドの底辺部に位置する一つの岩石を捉えて、これをより遠くから広い視野で観測するものにとっては、「それはピラミッドという巨大な系を構成するところの、より小さな一個の単一岩石である。」と観測する。

すなわちその対象物体は、ピラミッドを構成する三百万の岩石の中の一つの岩石なのであって、そのピラミッド全体からみた一岩石は、三百万個でできているピラミッドを構成するその最小単位としての単一不可分な存在であり、ピラミッドを形成する一物質的素材要素なのである。

他方、その対象をより間近に目前で観察している後者は、「ここに実在するのは微細な方解石の塊に他ならず、その対象自体(一岩石)は膨大な数の微小方解石による高密度な集合状態に他ならない。」と主張することになる。

ということは、結果的によりマクロからミクロへと向かう段階性においては、その対象は個としての『単一な存在』であるし、逆によりミクロからマクロへと向かう段階性では、それを『複数

(ないしは無数)の存在』であるとするのである。

同様に水の分子とは、巨視的な液体としての水のその最小単位のことであって、これはそれ以上分解すると水としての性質を失うことになる。そして水の最小単位であるものとは、もとより可分なものであってはならない単一な個としての存在でなくてはならず、この単一不可分な水の分子という概念、ないしはその観測は、よりマクロからミクロへと向かう段階性において見いだし得る。

一方、よりミクロからマクロへ向かう段階性においては、まずそこに存在しているのは一つの酸素原子と二つの水素原子であって、その対象物体そのものはそれらの結合によるなんらかの質的な状態にすぎないのであり、結局そこに存在するものとは複数なのである。

そうすると、一方が巨視的な水の要素としては「それは水の最小単位としての不可分な存在である」とし、他方がより微小な元素の結合としては「三つの原子による質的な状態としての存在である」と結論するわけで、同一の対象について前者は「単一不可分な個」であると主張し、後者は「複数元素の質的状態」であると主張するのであるから、この二者の観測は、結果的には互いに対立し矛盾していることになる。

すなわち、同一の観測の対象に対し、両者は互いに正反対の描像を主張するのであるから、これは結果的には二律背反である。しかしこれは、その対象物そのものが相反する二重の性格を有するというわけではなく、この場合の二重の性格とは、観察者の観測の視点の方向性の違いそのもののことに他ならないのであって、二つの視点の異なる観測という人為的な事柄を、その対象そのものの性格として置き換えるところに、その根本的な矛盾が現れているのである。

つまり、ピラミッドの場合で換言するならば、微小な個々の方解石が集合して長方体の岩石を成し、長方体の岩石が三百万個集合し組み合わされ、さらにピラミッドを成すという過程と、逆に一つのピラミッドは長方体の三百万個の岩石で構成され、長方体の岩石は無数の方解石によってできあがっているという、互いに逆方向の二つの過程において、その微小な方解石と巨大なピラミッドの中核の長方体の岩石を観察の対象とする際には、その観察もより微小な方解石からの視点によって観測する場合と、逆により巨大なピラミッド全体からの視点によって観測する場合の二者に分かれざるを得ないのである。

すなわち、両者それぞれの観測の立場による視点の方向性は、180度異なっている。そうすると、二つの視点の180度の違いは対象物固有の違いではなく、もとより二者の観測の立場の違いなのであるから、この場合に対象物そのものが相克する二重の性格を本質的にもっているものとして議論を展開すれば、そこから見いだされる対象の描像は、あらゆる意味で矛盾に満ちたものにならざるを得ないのである。

✧視点のすり替え

自然界は、よりミクロからマクロへと段階的であるという場合に、その客観的な個々の存在を捉えてそれを観察しようとするとき、我々は無意識であっても必ず二つの観察の視点を用いている。

たとえば、『銀製の一個のスプーンがテーブルの上にある。』という場合、我々はこの一つの文章の中に、実はよりミクロからマクロへと向かう観察の視点と、よりマクロからミクロへと向かう観察の視点の、二通りの観察があるなどとは意識すらもしてはいない。あるいは、スプーンというのは人間が創作して名付けた観念的名称であり、対して、とにかく現実にそこに存在しているのは無数の銀原子であるから、これらはよりミクロからの視点(ミクロからよりマクロな段階へと向かう観察の視点)だけで事足りるのかと言えばそうではない。

この場合に、一個のスプーンという不可分な存在は、『それがテーブルの上に・・・』という、そのより大きな系の中の一部分であるからこそ認められ得るのであって、逆にミクロな銀原子の結合状態を観測しようとしている者に一個のスプーンの姿が見いだし得るはずがなく、いわば個々の木々をみながら同時に一つの森の姿は観測できないのである。

そこで、よりミクロからの視点によって無数の銀原子としての集合状態を観測し、さらに一つのスプーンをも観測しようとするならば、観察者はそのよりミクロからの視点を他方のよりマクロからの視点(マクロな系から、よりミクロな段階へと向かう観察の視点)に切り替えなくてはならない。すなわち、観測における視点の方向性を180度切り替えるのである。この際に、観察者が視点の切り替えを行わず、あくまでよりミクロからの視点だけにたよって一つのスプーンをも語りえたとするならば、彼は視点の切り替えならぬ、視点のすり替えを無意識に行ったのである。

これらを『木と森』の場合で述べるならば、「無数の木々の集合は、同時に一つの森そのものである。」とか、「一つ一つの木がより多く集合すれば、それは複数の木々が一つの森に発展したのだ。」などといった一見もっともらしい記述は、実はよりミクロからの視点のみにこだわったときの視点のすり替えに他ならない。なぜなら、一つの森はあくまでもよりより広大な大地の中に、その周囲の様相とは異なる部分的な一角として見いだし得るものであって、これは明確によりマクロからの視点に他ならないからである。

無数の木々と一つの森は、確かに本来同一の対象について述べられるものではあるが、だからといってよりミクロからの視点の前者がよりマクロからの視点の後者にそのまま発展進化したり、あるいはすり替わったりするといった論理は、決して正しいものとはいえない。この視点の切り替えならぬ視点のすり替えは、「その複数の存在は、同時に不可分にして一なるものでもある」というようなジレンマに陥り、場合によっては「その対象物体は客観的実在ではない」などといった空論にまで至るのである。

✧不確定性の具体的構造

よりミクロからの視点とよりマクロからの視点の二者は、端的には「より小から」と「より大から」といったようにその方向性が180度異なっている。ならばそこで、たとえば森の中の観測者がヘリコプターに乗って徐々に上空へ上がっていき、すなわちよりミクロからの視点がよりマクロからの視点へと次第に近づいていった、というような場合はその視点の方向性はどのように解釈されるのであろうか。そこで、これら二つの視点の関係を、次のような幾何学模型を用いて考えてみる。

一本の一次元の棒は、それに平行な角度からみるとゼロ次元の点である。一方、その直線に対して垂直な角度からは一次元の線を観測することができる。この場合、その対象物が点であっても線であっても、それはこの対象を観測する際の視点の角度が異なるだけであって対象自体は同一である。

そこで、この対象に対して角度がゼロで、それを点として観測している者が徐々にその角度を変えていき、すなわちより垂直の角度に近づいていったとする。すると、角度を変化させる以前は確実な点であると思っていたものが、徐々に一次元の線としての姿を見せてくることになる。逆に、この対象を90度の角度で観測し、それは確実な線であるとして観測していた者が、その角度を減少させていくと線としての姿はぼやけ、その線としての次元も減少していくことになる。

同様に、線としての90度の角度が複数の木々を観測している森の中の観測者のよりミクロからの視点であるとすると、これが上空に向かって徐々に上がっていくと個々の木々の姿はよりぼやけていくことになり、やがてそのぼやけが最大になるときには角度がゼロのときの点としての姿、すなわち一つの森としての確実な姿が現れてくることになる。

そしてこのとき、よりミクロからの視点のぼやけ度は最大で、同時によりマクロからの視点の確定度も最大であるから、これらとは逆によりマクロからの視点の確定度が最大のとき、すなわち視点の角度がゼロのときの一つの森(点)の姿がぼやけていく過程は、角度ゼロから90度に向かって視点を移動させていく過程、すなわち森の中へ向かって降りていく過程ということになる。

また上空の観測者が徐々に降りてくるという場合に、そのよりマクロからの視点の一つの森、ないしは一つの点としての姿のぼやけも大きくなるのであるから、観測者の高さの増減、ないしは角度の増減はその視点のぼやけの増減と正比例する関係である。

そこで、この場合の中間的視点の観測にあっては、点としての姿がぼやけたとき、そのぼやけ度が増大するほど線としてのぼやけ度は減少し、かつ線としての確定度は増大するのであるから、点としてのぼやけ度は線としての確定度そのものに正比例して現れてくるのである。ということは、点としてのぼやけ度と線としての確定度は正比例であって等しいものということになり、もとより前者のぼやけ度と後者の確定度は本質的に同一のものといえる。

そうすると、点としてのぼやけ度であるところの線としての確定度が増大するとき、線としてのぼやけ度であるところの点としての確定度は減少するのであるから、よりミクロからの視点の線としての確定度が増大すると、対するよりマクロからの視点の点としての確定度は減少するということになり、すなわちそれが線(木々)であるというよりミクロからの視点と、それが点(一つの森)であるというよりマクロからの視点の二者は逆比例する関係にあるものといえる。

したがって、中間的視点の観測においては、その対象物体の姿も確かに点と線の中間的なものとして観測されることになるが、しかしこれは、あくまでも観測者の視点のあり方が中間的なのであって、対象物体そのものが点であると同時に線でもあるというような、矛盾した二重の性格を保有しているというわけではない。いかなる観測においても、観測者は常に逆比例する二つの視点を用いているのであって、この二つの視点の逆比例な関係こそが、観測一般における不確定性の具体的構造といえよう。